Por Álvaro Ramis*

“Hago que el enemigo vea mi fortaleza como debilidad y mis debilidades como fortaleza, mientras actúo para convertir sus fortalezas en debilidades y descubro donde no es fuerte […] Oculto mis rastros de modo que nadie pueda percibirlos: guardo silencio, para que nadie pueda oírme”

Sun Tzu, “El arte de la guerra”

El rechazo a la propuesta constitucional el pasado 4 de septiembre se debe caracterizar como una derrota de carácter estratégico para quienes sostenemos una agenda de transformaciones sociales estructurales, profundas y sistémicas. Los efectos insospechados de este hecho político rebasan nuestras fronteras, por lo que se debe interpretar como un momento de inflexión en las luchas emancipatorias del tiempo presente. En definitiva, la propuesta de la Nueva Constitución representaba un programa de cambios inéditos, no sólo para nuestro país, sino en el contexto global.

A posteriori, no es difícil diagnosticar las causas de tan grave derrota. Sin embargo, antes del plebiscito esta constatación no era fácil de identificar ni de resolver. Las condiciones que incubaron el resultado estaban predefinidas desde el momento mismo de la elección de convencionales efectuada el 15 y 16 de mayo de 2021. La composición resultante otorgó a los movimientos sociales y a las fuerzas de izquierda una aplastante mayoría, pero fragmentada en un conjunto de pequeñas bancadas, las cuales comprendieron su rol como un ejercicio de incidencia a favor de innumerables causas programáticas, muy sentidas por la población que les votó. El resultado, a mi juicio inevitable, fue una Constitución larga (387 artículos y 57 disposiciones transitorias), que en algunos puntos es muy reglamentista y en otros ambigua e imprecisa.

Bajo la composición y el diseño institucional de la Convención era prácticamente imposible que el resultado de la propuesta pudiera ser muy distinta a la que se redactó. La Convención se comprendió como una caja de resonancia de múltiples demandas sociales acumuladas y entregó soluciones relevantes y consistentes a la gran mayoría de ellas, mediante un texto innovador no sólo para Chile, sino también desde el punto de vista del constitucionalismo comparado a nivel internacional. Pero en la elección de convencionales incidió una abstención del 58% del patrón electoral, lo que no permitió interpretar si ese resultado se debía a una conformidad general con una opción por un cambio progresista o, por el contrario, era un resultado coyuntural producido por una asimétrica desmovilización electoral de los sectores más conservadores. Al introducirse el voto obligatorio, la respuesta parece clara:

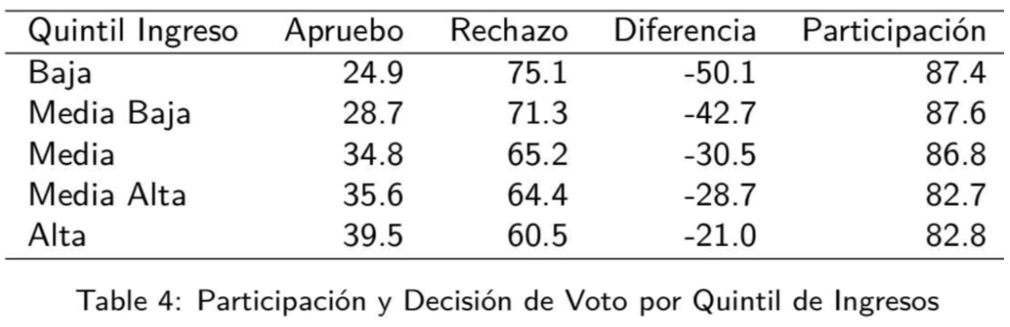

No es extraño que mientras más valiente, ambicioso y abarcador se tornó el texto, más demonios despertó en su contra. Y los demonios actuaron en su lógica, sembrando dudas, medias verdades y falsedades completas que se reflejaron en la desconfianza en quienes más dificultades tenían para comprender la propuesta, tal como se aprecia en esta tabla[1]:

Cada vez que se afirmaban nuevas respuestas en el articulado constitucional el texto incubaba sus propios adversarios, en campos y esferas muy amplias de la sociedad, la economía y la política. La paridad generaba el encono del machismo cultural, la plurinacionalidad despertaba sentimientos nacionalistas y racistas arraigados por generaciones, el nuevo modelo de derechos sociales movilizaba la desconfianza dada la racionalidad individual-posesiva que instalaron las AFP, ISAPRES y otras formas de administración durante más de cuarenta años, y así se podría detallar una larga lista de frentes abiertos de forma simultánea, los que en su conjunto conformaron una extensa y silenciosa coalición de intereses adversos que cimentaron el alto porcentaje del rechazo.

La ambigüedad e indeterminación son características necesarias de todo texto constitucional ya que ese tipo de redacción permite alcanzar mayores consensos en su elaboración y luego de aprobado da pie a que distintos sectores políticos puedan desarrollar la Constitución de acuerdo con su interpretación particular. Pero en este caso, algunos aspectos indeterminados fueron objetos de las tergiversaciones más absurdas y descabelladas con el interés de desacreditarla. En otros, excesivas determinaciones particulares, que podrían haber sido objeto de la legislación posterior, acotaron el arco de apoyos políticos al borrador.

La campaña del rechazo

La derecha asumió muy inteligentemente la estrategia de Sun Tzu y convirtió su debilidad en la Convención Constitucional en su principal fortaleza, e hizo de la mayor representación de la izquierda y los movimientos sociales su principal debilidad. Por eso su campaña tuvo una increíble eficacia bajo el principio de la ocultación deliberada, pensada para pasar desapercibida, delegando en una supuesta “centro-izquierda” la vocería activa del proceso.

Se dividió simbólicamente este campo para dar una apariencia de legitimidad al voto por el rechazo en un electorado refractario a votar con la derecha.

Su campaña tuvo dos esferas: una “inorgánica”, sostenida por los comandos oficiales del rechazo, el grupo de los “Amarillos” y otros similares. Esta campaña se basó exclusivamente en la extensa cobertura mediática que alcanzaron, a pesar de ser colectivos que no representaban oficialmente a ningún actor formalmente constituido. La otra dimensión fue la campaña “orgánica”, y la desarrollaron distintos sectores económicos y corporativos que se desplegaron millonariamente desde su entorno inmediato para difundir fake news en los ámbitos donde poseen influencia inmediata. Esa fue la red que sembró las mentiras respecto a la vivienda propia, sobre la herencia de los fondos previsionales, el cambio a los símbolos patrios, etc. Esa campaña, más que partidista, fue empresarial, gremial y clientelar y llegó con increíble eficacia a los nuevos votantes que se incorporaron por primera vez a la elección.

Este contexto ha abocado al país a un escenario incierto, de muy difícil gestión, ya que sigue vigente una Constitución socialmente deslegitimada por la propia apertura del proceso constituyente, mientras la posibilidad de que el proceso de cambio constitucional continúe es una hipótesis que nadie está en condiciones de garantizar. Todo ello exige el diseño de una estrategia política muy compleja y riesgosa, bajo condiciones de gran debilidad del gobierno y su aún precaria coalición.

*Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano

[1] Miguel Ángel Fernández y Eugenio Guzmán (2022): Resultados Plebiscito 2022 Análisis comunal sobre decisión de voto y participación. Facultad de Gobierno – Universidad del Desarrollo. 022-04-09